9-2-1 海外

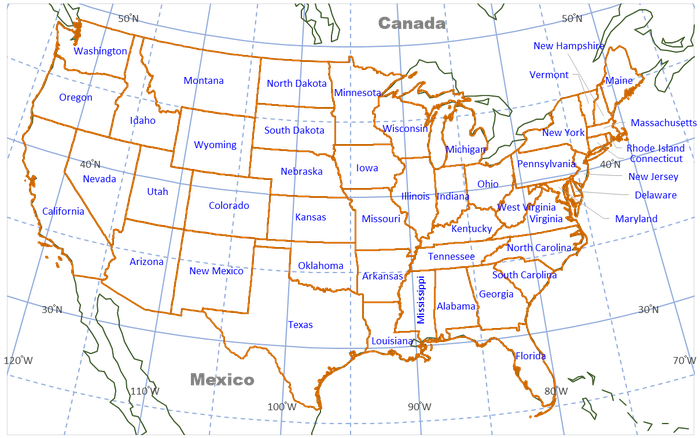

9-2-1-1 アメリカ合衆国 (正距円錐図法)

参考:データ入手サイト

GeoJSON and KML data for the United States

http://eric.clst.org/Stuff/USGeoJSON

アメリカ合衆国の州 (アラスカ、ハワイ州を除く)

9-2-1-2 アフリカ (ランベルト正積方位図法)

参考:データ入手サイト

NOAA にある 「Download GSHHG data version *.*.*」 より

https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/shorelines/data/gshhg/latest/

『gshhg-shp-2.3.7.zip』 をダウンロードし

WDBII_shp_CIA World Data Bank II lineaments for borders and rivers の

WDBII_border_l_L1.shp よりアフリカとその近辺データを抽出して使用

9-2-1-3 イタリア (正距円錐図法)

参考:データ入手サイト

第4章3-3 で紹介した「Global Administrative Areas」 からダウンロード

できますが、その方法が、以前よりわかりにくく変更になっ

たので簡単に説明します。

① Download GADM data (version 3.6)

https://gadm.org/download_country_v3.html

で国名を指定します。

② 国名の画面が開いたら『 Shapefile 』と書かれた文字の

上をクリックします。

③ 開いたダイアログからファイル

をダウンロードし解凍して用い

ます。

使用するのは、ファイル名の末

尾が「1」のもので、 国界と州

界が含まれています。

9-2-1-4 南アメリカ (ランベルト正積方位図法)

9-2-1-5 台湾 (正距円錐図法)

9-2-1-6 タイ (正距円錐図法)

【地図中心経度】東経 137.25゚ 【経度間隔】 0.05゚ 【緯度間隔】 0.05゚

9-2-1-7 フランス (正距円錐図法)

【地図主点(中心)】東経 3゚ 【標準緯度1】北緯44゚【標準緯度2】北緯50゚

【経度間隔】1゚【緯度間隔】1゚

9-2-1-8 スペインとポルトガル (正距円錐図法)

9-2-1-9 ネパール

国旗の形状が唯一無二な国ネパールです。地図データは、ゲットできますが、位置データ は、

結構苦労します。ヒマラヤ山脈のデータも一部の山は、なかったですし都市なども日本語の

ウィキペディア(2019年7月現在)も書きかけのものが多く苦労しました。結局、英語のウィキ

ペディアからデータを入手しました。

Map Data source : gadm36_NPL_1.shp

ネパールには行ったことがあります。地図のポカラ付近を拡大し、私の撮影した写真と比較して

みました。前述の地図の一部拡大しただけだと寂しいので地名などを加えています。

データの抽出は、Google map の地図上をクリックすると緯度経度を抽出できるソフトを利用しま

した。いろいろなサイトがありますが、今回は『tree-maps』の「クリック&緯度経度取得」

https://www.tree-maps.com/click-and-get-coordinate/

を使用しています。このサイトの特徴はクリックした地点に番号が付与されるので後から地点名を

入力するときに分かりやすい点です。地図上のテキストレイヤーが、コピペできるサイトがあれば

使いやすいのですが、地点名は、手で入力する必要があります。

Map Data source : gadm36_NPL_2.shp

ポカラへのツァー旅程は、一泊二日でしたが天候には恵まれず、アンナプルナヒマラヤ山脈への

ビューポイントである「サランコット展望地 1,592m」では、『マチャプチャレ』が、薄雲越しに

数分見えただけでした。結局、カトマンズへ戻るフライト2時間前のホテルの屋上から撮影した

ものを以下に挿入して見ました。雲が多かったので個々の山を撮影し ICE (9-3 投影図を利用した

ソフト)でパノラマ合成したものです。

ポカラの街からアンナプルナヒマラヤ山脈を望む(北緯28°11'31.51"、東経83°58'27.66")

< Link to Google Earth & Map : 28°11'31.51"N,83°58'27.66"E >

曇りなので山の輪郭が曖昧になっていますが、山をトリミングして切出して見ました。少し輪郭

を際立たせるたるため フリーソフト JTrim のシャープネス機能を使いました。

アンナプルナ サウス(7,219m) と アンナプルナ(8,091m)

------------- 写真下半分にある緑の小高い山がサランコット展望地です。

9-2-1-10 オーストラリアの州と鉄道

オーストラリアの州を描画してみました。合わせて、世界一、直線距離の長い鉄道も

追記してみました。

Map Data source : gadm36_AUS_0.shp 、gadm36_AUS_1.shp 、AUS_rails.shp

【図法】ランベルト正積方位図法_斜軸 【中心経度】東経134° 【標準緯度】南緯27度

9-2-1-11 世界の運河

運河は、人や物資を船舶を利用して移動するために人工的に造られた水路です。一部を

河川や湖沼を利用しているものもあり、運河には河川や湖沼を連絡する内陸運河と海洋

間あるいは海洋と内陸の河川。水路とを連絡する海路運河があります。

運河の参考文献は少ないのですが、運河のしくみから数値データまで分かりやすく説明

されており助かります。

・運河

http://asait.world.coocan.jp/kuiper_belt/canal/canal.htm

・運河の地図

http://asait.world.coocan.jp/kuiper_belt/canal/map/canal_map.htm#section101

9-2-1-11-1 パナマ運河

運河といえば、この運河。2019年の非公式データでは、日本が世界2位の利用量らしいです。

Map Data source : DIVA-GIS、gadm36_PAN_shp、

MapCruzin.com

但し、各ソースには、精度の差があり描画後、利用するものを決め

たり、自分で用意(Googleなどから抽出)する必要があります。

[図 9-2-1-11-1-1] ランベルト正積方位図法(傾斜) パナマ共和国

【中心経度】西経 80° 【標準緯度】北緯 8.5度

[図 9-2-1-11-1-2] パナマ運河

9-2-1-11-2 スエズ運河

パナマと同様に有名な運河です。地中海と紅海(スエズ湾)の水位差がないことが分かり切削

されてできた運河です。運河の西側は、カイロやナイル川もあるのですが、運河東側はシナイ

半島に広がる砂漠です。

Map Data source : DIVA-GIS、gadm36_PAN_shp、MapCruzin.com、OpenStreetMap Data Extracts

運河は、ナイル川とほぼ平行して走っているのですが、そのナイル川について調べて見ました。

別項「8-1-2 GEODAS NG でデータを読み込む」でエジプトの水系を確認してみます。

●エジプト全体 gis_osm_waterways_free_1.shp(OpenStreetMap Data Extracts)

エジプトは、砂漠のイメージですが、ナイル川とシナイ半島には水系が見られます。

●エジブト ナイル川加工付近(データは、エジプト全体と同じ)

ナイル河口のデルタは、カイロ付近から広がりを見せるのですが、そこから150km程下って

地中海へ注ぎます。その間の水位の高低差は16m程しかないそうです。河川の広がりの右に

スエズ運河もデータアップされています。

●国全体の描画

[図 9-2-1-11-2-1] ランベルト正積方位図法(傾斜) エジプト・アラブ共和国

【中心経度】東経 30.5° 【標準緯度】北緯 27度

ナイル川と運河の位置関係を切り出してみました。

[図 9-2-1-11-2-2] カイロ、ギーザとスエズ運河

スエズ運河のような切削運河は、右岸左岸を分離するわけですから、陸路を繋ぐには、橋かトンネル

などの手段が必要です。運河を通行する船舶は、商用をはじめ軍関連のものがあり水面から30m

以上のものもあるでしょうから、橋なら当然橋脚は高くなり高架橋となるはずです。そこで Google

Earth でチェックして運河関連施設をピックアップし描画してみました。

[図 9-2-1-11-2-3] エズ運河

ピックアップしていないものとして「Floating bridge」と呼ばれるブロック上の浮いた橋が連結

され車や人が渡れる箇所が、複数あります。

Google Earth で発見したものでも現地での施設名がわからないものも多く図中「? トンネル」

としているものは2020年秋時点の私の検索能力では不明です。ほぼ同スケールの切り出し

写真です。

●アハマド・ハムディ・トンネル-----北緯30度05分26.38秒 東経32度34分10.22秒

●? トンネル------------------北緯30度36分51.88秒 東経32度19分21.98秒

明らかに、新タイプのトンネルです。ご存じの方がいらっしやいましたら、別項「お問い合わせ、

ご意見など」よりお教えいただけたら幸いです。

9-2-1-11-3 キール運河

キール運河はドイツ北部ユトランド半島のキールとブルンスビュッテルを繋ぐ運河で、正式名称は

は、Nord-Ostsee Kanal(北海バルト海運河)であり、北海とバルト海を結ぶ重要な輸送網を形成し

ている。

Map Data source : DIVA-GIS、gadm36_PAN_shp、MapCruzin.com

●ドイツ連邦全体

[図 9-2-1-11-3-1] ランベルト正積方位図法(傾斜) ドイツ連邦共和国

【中心経度】東経 10.5° 【標準緯度】北緯 51.2°

[図 9-2-1-11-3-2] ドイツ シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州

キール運河を切り出して見ます。

[図 9-2-1-11-3-3] キール運河と運河関連施設

いろいろな関連施設があるのですが、集中しているレンズブルク付近に着目してみます。

●Google Earthから切り出したレンズブルク付近

①レンズブルク運河トンネル

国道202号線が運河の下を潜ります。

②キール運河の下の歩行者用トンネル(エスカレーター付き)

人だけが運河の下を渡るもので、地下約28mにある長さ131mのトンネルの中に55.9m×2

のエスカレータを設置しており2分ほどで通過できます。

③レンツブルク鉄道橋&輸送フェリー

・レンツブルク鉄道橋

大運河の橋の宿命である高架橋です。高架にしたために地上レペルに至るまでの距離が

必要になってしまうため、スイス、レーティッシュ鉄道ベルニナ線で有名なループダウ

ン方式で橋から近いところにレンツブルク駅を設置できています。

・レンツブルク輸送フェリー

鉄道橋からワイヤーで吊るしたカーゴに人や物を乗せて輸送します。スペインのビルバ

オにあるビスカヤ橋に似たシステムです。但し、2016年に運河を航行する船とカー

ゴが衝突する事故が発生し改修中ですが、コロナウィルスの影響で遅れています。

イメージが湧かない人のために YouTube の画像を紹介します。

■Hochbrücke und Schwebefähre Rendsburg

9-2-1-11-4 マイン・ドナウ運河

北海に面したオランダのワール川とレク川からドイツのライン川とその支流マイン川を経由

して「マイン・ドナウ運河」を通り、ドナウ川のオーストリア、ハンガリー、クロアチア、

セルビア、ブルガリア、ルーマニア、モルドバ、ウクライナ、ルーマニアを経て黒海に至る

約3,500kmの旅程となり、リバークルーズも人気があるようです。

Map Data source

・海岸線:GSHHS_i_L1.shp

・国 境:ne_10m_admin_0_boundary_lines_land.shp

・河 川:WDBII_river_f_L02.shp

・運 河:手でピックアップしました

[図 9-2-1-11-4] 正距円錐図法_ヨーロッパのマイン・ドナウ運河

<ヨーロッパ横断部拡大>

マイン・ドナウ運河は、16カ所のロック(閘門)で構成されています。ロックの標高と位置

情報を一元化してみました。地図描画は、狭い範囲なので「Plate Carree Projection」を用

いてみました。

<マイン・ドナウ運河とロックの標高>

この運河について参考となる映像がBSNHKで放映されていました。番組タイトルは、

ヨーロッパ大横断 リバークルーズ(2)「マイン川 マイン・ドナウ運河」です。オランダのアム

ステルダムからクルーズ専用船でライン川、マイン川を航行しマイン・ドナウ運河に至

るのですが、ここまでにすでに32カ所のロックを通過して来たそうです。マイン・ド

ナウ運河の入り口で一般道路に架かる橋脚との距離をかせぐため船の専用タンクに水を

積み込んで、吃水線位置を2mを増やしたりしていることや、さらに操舵室を潜望鏡の

ように上下させる機能も紹介されていました。最高到達点(406m)の Hilpoltstein ロック

のしくみが紹介されていました。このロックでの調整水位差は25mということも紹介

されていました。

この番組以外にBSNHKでヨーロッパ 川の旅「運河でめぐる世界遺産の街」という

タイトルの番組でマイン・ドナウ運河を紹介していますが、内容は、ヨーロッパ大横断

を再編集したもののようでした。

9-2-1-11-5 ミディー運河

これまでに、描画した運河をふりかえってみると

・パナマ運河 ------------ 太平洋 ⇔ カリブ海 ⇔ 大西洋

・スエズ運河 ------------ 地中海 ⇔ 紅海 ⇔ アラビア海

・キール運河 ------------ 北海 ⇔ バルト海

・マイン・ドナウ運河 ---- 北海 ⇔ 黒海

でした。ここでは、ビスケー湾(大西洋に接続)とリオン湾(地中海に接続)を結ぶ『ミデ

ィ運河』について調べてみます。このフランスを横断する運河の大半はスペインを源と

したガロンヌ川の水系を利用している。ガロンヌ川の中流トゥールーズから地中海へは

山があり運河として水路を設置するため『ミディ運河』が作られました。

山(分水嶺)の高さは193mあるため、その高さの水系がないと運河として利用できな

いため分水嶺として利用するポイントに近いところに運河用のため池を作り、その水を

蓄えけ管理することで運河として成立させています。この貯水池が、サン=フェレオル

貯水池です。

Map Data source : gadm36_FRA_1.shp

midi_map.kml

→ 以下より入手してください。

http://asait.world.coocan.jp/kuiper_belt/canal2/canal_du_midi.htm

この中で「ミディ運河の地図の kml ファイル」をクリックし

ダウンロード 『midi_map.kml』 をエディターで 文字コード UTF8

で開き、txt化してエクセルに読み込み加工して用いました。

Les écluses du Canal du Midi

→ 以下より入手してください。

https://www.plan-canal-du-midi.com/les-ecluses-du-canal-du-midi-2/

このサイトは、ロックの位置情報と水位高度に加えイメージ画像

が添付されておりイメージ画像をプッシュするとリンク先の画像

が開きます。

次の図は、前述 [図 9-2-1-7] フランスにミディ運河を追記したものです。

[9-2-1-11-5] 正距円錐図法_ミディ運河

【地図主点(中心)】東経 3゚ 【標準緯度1】北緯44゚【標準緯度2】北緯50゚

【経度間隔】1゚【緯度間隔】1゚

ミディ運河を拡大し水位標高を図式化したみました。

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から